Raspberry Pi OS Bookworm(バージョン12)で「起動時にブラウザを自動起動する」方法

〜 autostartが効かない時のsystemd活用ガイド 〜

この記事では Raspberry Pi OS Bookworm(バージョン12) を使って、

「電源を入れたら自動でブラウザを立ち上げる方法」を解説します!

Bookworm(バージョン12)では、

よく使われている『 autostart 』ファイル での自動起動が動かなかったため、

『systemd』を使ってブラウザを自動起動する手順を紹介します!

【記事内にアフィリエイトリンクが含まれています】

『systemd』ってなに?

『systemd』 は、簡単に言うと

「パソコンの中でアプリや機能を自動で起動・管理してくれるシステム」です。

ラズパイの電源を入れたとき

「いつ・どのアプリを・どんな順番で動かすか?」をsystemdが

コントロールしています。

【例えばこんな流れ】

①電源を入れる

②画面(デスクトップ画面)が立ち上がる

③「ブラウザを起動する命令」も自動で動く

この「順番どおりに動かす役割」をしているのがsystemdなんです。

つまり「Raspberry Piの自動実行マネージャー」だと思えばOK!

autostartがうまくいかないときでも

systemdを使えば「確実にブラウザを自動起動」できます。

Raspberry Pi OSの主なバージョン

Bookworm VERSION_ID=”12″の画面はこんな感じ。

自分のラズパイのバージョンがわからない人向けに

最新のOSバージョン一覧も載せておきます。

<2025年5月時点での「Raspberry Pi OS のバージョンと種類」>

| コードネーム | VERSION_ID | Debianベース | リリース時期 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| Stretch | VERSION_ID=”9″ | Debian 9 | 2017年8月 | 古い、サポート終了済み |

| Buster | VERSION_ID=”10″ | Debian 10 | 2019年6月 | 古い、セキュリティアップデート終了済み |

| Bullseye | VERSION_ID=”11″ | Debian 11 | 2021年11月 | 互換性が非常に高い |

| Bookworm | VERSION_ID=”12″ | Debian 12 | 2023年10月 | 最新バージョン |

【ポイントごとにわかりやすく!】

Stretch(ストレッチ)

→ かなり昔のバージョン。すでにセキュリティサポート終了。使うのは危険。

Buster(バスター)

→ 2023年で公式アップデート終了。今から使う理由はあまりない。

Bullseye(ブルズアイ)

→ まだ安定性が高く、古いソフトや機器とも相性が良い。

「実験用」「古い機材と接続する人」なら今も使う価値あり。

Bookworm(ブックワーム)

→ 最新&公式おすすめバージョン

セキュリティも最新。新しい機能も使える。

ただし「設定方法が少し変わった部分」もあるので注意(今回のsystemdもその一例!)

起動時にブラウザを自動起動する方法

手順1:systemdサービスファイルを作成する

まずは 自動起動用のファイルを作成します。

ターミナルを起動して、

起動ファイルを作成するコマンドを入力します。

【起動ファイル作成コマンド】

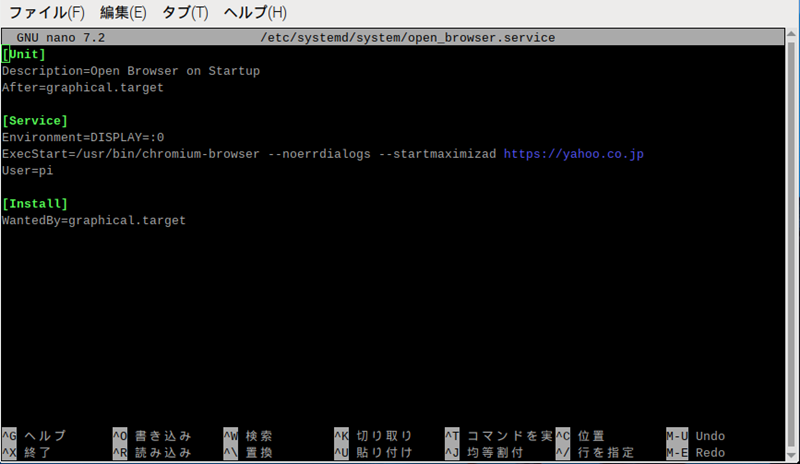

sudo nano /etc/systemd/system/open_browser.service

【起動ファイルの内容】

ここでは、ブラウザは『YAHOO!JAPAN』を自動起動するスクリプトにしています。

下記の内容をそのまま貼り付けます

[Unit]

Description=Open Browser on Startup

After=graphical.target

[Service]

Environment=DISPLAY=:0

ExecStart=/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs https://yahoo.co.jp

User=pi

[Install]

WantedBy=graphical.target

<起動ファイル作成画面>

https://yahoo.co.jp の部分は、

自動的に開きたいWebサイトのURLに変更してください。

保存して閉じる操作

(Ctrl + O → Enter → Ctrl + X)

保存します。

<補足>

ウィンドウサイズは自由に変更できます。

サイト指定する前の部分にサイズ指定するだけで出来ます。

【ウインドウサイズを指定する】

ExecStart=/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --window-size=1200,800 https://yahoo.co.jp

ウィンドウの位置を指定する方法

画面の左上(100,100)で幅1200高さ800に指定しています。

【ウインドウ位置を指定する】

/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --window-size=1200,800 --window-position=100,100 https://example.com

最大化にすることもできます。

【ウインドウサイズ最大化する】

/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --start-maximized https://yahoo.co.jp

自分の好きな位置、サイズできます。

手順2:『systemd』を有効化する

作成したファイルを 『 systemd 』に反映させて有効化します。

【『 systemd 』を有効にするコマンド】

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable open_browser.service

手順3:再起動して確認する

Raspberry Piを再起動します。

sudo reboot

再起動後は

デスクトップ画面が立ち上がった直後に、

Chromiumブラウザが自動起動して指定したページが表示されます!

これでばっちり!

まとめ

Bookworm(バージョン12)では

autostartが効かない場合は、

systemdで確実にブラウザ自動起動を設定しましょう!

【補足】ラズパイ5で、起動を速く・安定させたい人へ

Raspberry Pi5を使い

もっと速く・安定したマシンにしたい人は

→ 「SDカード」→「SSD」への変更がオススメ!

OS起動・ブラウザ起動が体感2〜3倍速くなります。

M.2 SSDを取り付ける場合、意外とケースが干渉しますので

干渉しないケースを選ぶのが重要です。